Гравийный грунт. Виды и характеристики грунтов. Водно - физические свойства

Возможно изучить характеристики грунта без лаборатории?

1. Введение

Важнейшим этапом проектирования фундамента являются инженерно-геологические изыскания которые позволяют определить во всех подробностях какие характеристики у грунтов, залегающих под будущим фундаментом. Эти данные позволят запроектировать максимально дешевый и экономичный фундамент с сохранением необходимых показателей надежности.

[Недостаток сведений о грунтах при проектировании фундамента можно перекрыть только большими запасами по прочности и, как следствие, перерасходом финансов, но и это не дает гарантии надежности]

Всегда, прежде чем отказаться от геологических изысканий, оцените риски от неверного принятия решения по фундаменту и сравните их с экономией на отказе от изысканий. В моем регионе бурение одной скважины и лабораторные исследования образцов грунта обойдутся в 30-40 тысяч рублей (с выдачей официального отчета о инженерно-геологических изысканиях).

Фото. Образцы грунта ненарушенной структуры (монолиты) отобранные при инженерно-геологических изысканиях

Фото. Образцы грунта ненарушенной структуры (монолиты) отобранные при инженерно-геологических изысканиях

Если на заказ изысканий в специализированной организации нет денег, и вы приняли решение самостоятельно запроектировать фундаменты, то необходимо определить характеристики грунтов хотя бы примерно, по визуальным признакам. Об этом читайте в ниже в данной статье.

2. Классификация грунтов

Для классификации грунтов полезно пользоваться нормативным документом – «Грунты. Классификация» — в нем указано все что необходимо знать о классификации грунтов строителю.

Самые крупные классы грунтов:

- Скальные грунты - грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными)

- Дисперсные грунты - грунты с физическими, физико-химическими или механическими структурными связями.

- Мерзлые грунты - грунты с криогенными структурными связями.

- Техногенные грунты - грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека.

| Группы и подгруппы нескальных грунтов | Характеристика |

|---|---|

| Осадочные нецементированные: | |

| крупнообломочные | Нецементированные грунты, содержащие более 50 % по массе обломков кристаллических или осадочных пород с размерами частиц более 2 мм |

| песчаные | Сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50 % по массе частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности (грунт не раскатывается в шнур диаметром 3 мм или число пластичности его J p |

| пылевато-глинистые | Связные грунты, для которых число пластичности J p ≥1 |

| биогенные | Грунты с относительным содержанием органического вещества I от > > 0,1 (озерные, болотные, озерно-болотные, аллювиально-болотные) |

| Почвенно-растительные | Природные образования, слагающие поверхностный слой земной коры и обладающие плодородием |

| Искусственные | |

| Уплотненные в природном залегании, насыпные, намывные | Преобразованные различными способами или перемещенные грунты природного происхождения и отходы производственной и хозяйственной деятельности человека |

Скальные грунты, пожалуй, любой, даже абсолютно неподготовленный, человек сможет отличить от всех остальных типов грунта. На скальных грунтах из-за их высокой прочности проблем с фундаментом, с точки зрения несущей способности основания, не возникает – они часто сами могут служить фундаментом здания или сооружения.

Фото. Скальный грунт

Фото. Скальный грунт

Мерзлые грунты схожи по прочности со скальными и бывают сезонномерзлыми или многолетнемерзлыми. Сезонномерзлые грунты весной превращаются в талые и как основания фундаментов не могут использоваться.

Многолетнемерзлые грунты (ММГ) - это специфические грунтовые условия, проектирование фундаментов на которых одна из самых сложных задач и заниматься этим без помощи профессионалов не рекомендуется. В некоторой степени вопросы проектирования фундаментов на ММГ затронуты в соответствующей статье .

Техногенные грунты (свалки строительного или бытового мусора, грунтовые отвалы, отвалы отходов производств, золошлаковые насыпи) – так же очень специфические условия строительства. Проектирования фундаментов, опирающихся на такие грунты — задача для профессионалов и требует большой осторожности. Строить частный дом на таких грунтах обычно не приходится.

Фото. Техногенный грунт

Фото. Техногенный грунт

Биогенные грунты и почвенно-растительный слой не следует использовать как основание для фундамента т.к. помимо их очень низкой исходной несущей способности, органическая составляющая со временем разлагается, сильно уменьшаясь в объеме. Это вызывает большие неравномерные осадки фундамента и увеличивает среднюю осадку фундамента. Биогенные грунты как правило заменяют на другие более стабильные и прочные привозные грунты.

Развернутая классификация грунтов, если она вам интересна, будет рассмотрена в отдельной статье , а сейчас остановимся подробно на дисперсных грунтах , которые в подавляющем большинстве случаев служат основанием для фундаментов зданий и сооружений.

Дисперсные грунты делятся на два больших типа:

- Связные – глинистые грунты: глина, суглинок, супесь (частицы грунта связаны водноколлоидными и механическими структурными связями);

- Несвязные (сыпучие) – пески и крупнообломочные грунты.

Крупнообломочные грунты состоят в основном из очень крупных каменных частиц (от 2 до 200 мм и более). Если пространство между каменными частицами крупнообломочного грунта заполнено песком или глинистым грунтом, и такого заполнителя более 30% по массе (для песчаного заполнителя более 40%), то характеристики грунта определяются только характеристиками заполнителя, без учета каменных включений.

[Частицы крупнообломочных грунтов одинакового размера могут называться по-разному: если их грани окатаны, округлые — то их называют валуны, галька, гравий; если не окатаны (заостренные рубленные грани), то частицы называют глыбы, щебень или дресва.]

По гранулометрическому составу (см. ГОСТ 12536) крупнообломочные грунты и пески подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей:

| Разновидность крупнообломочных грунтов и песков | Размер частиц d, мм | Содержание частиц, % по массе |

|---|---|---|

| Крупнообломочные: | ||

| - валунный (при преобладании неокатанных частиц - глыбовый) | > 200 | > 50 |

| - галечниковый (при неокатанных гранях - щебенистый) | > 10 | > 50 |

| - гравийный (при неокатанных гранях - дресвяный) | > 2 | > 50 |

| Пески: | ||

| - гравелистый | > 2 | > 25 |

| - крупный | > 0,50 | > 50 |

| - средней крупности | > 0,25 | > 50 |

| - мелкий | > 0,10 | ≥ 75 |

| - пылеватый | > 0,10 | |

По числу пластичности I p и содержанию песчаных частиц глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей:

| Разновидность глинистых грунтов | Число пластичности J p , % | Содержание песчаных частиц (2 - 0,05 мм), % по массе |

|---|---|---|

| Супесь: | ||

| - песчанистая | 1 ≤ J p ≤ 7 | ≥ 50 |

| - пылеватая | 1 ≤ J p ≤ 7 | |

| Суглинок: | ||

| - легкий песчанистый | 7 | ≥ 40 |

| - легкий пылеватый | 7 | |

| - тяжелый песчанистый | 12 | ≥40 |

| - тяжелый пылеватый | 12 | |

| Глина: | ||

| - легкая песчанистая | 17 | ≥ 40 |

| - легкая пылеватая | 17 | |

| - тяжелая | J p >27 | Не регламентируется |

[Число пластичности I p – разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести W L и на границе раскатывания W p . Простыми словами I p это значение диапазона влажности в котором грунт является пластичным (может быть раскатан в шнур диаметром 3 мм). Чем больше значение I p тем сильнее связи между частицами, для несвязных грунтов (песков) I p <1%.]

По мере увеличения влажности от сухого до водонасыщенного глинистые грунты проходят три состояния: твердое, пластичное и текучее.

По показателю текучести I L (показателю консистенции ) глинистые грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей:

| Разновидность глинистых грунтов | Показатель текучести J L , д. е. |

|---|---|

| Супесь: | |

| - твердая | J L |

| - пластичная | 0 ≤ J L ≤ 1,00 |

| - текучая | J L > 1,00 |

| Суглинки и глины: | |

| - твердые | J L |

| - полутвердые | 0 ≤ J L ≤ 0,25 |

| - тугопластичные | 0,25 |

| - мягкопластичные | 0,50 |

| - текучепластичные | 0,75 |

| - текучие | J L > 1,00 |

По деформируемости дисперсные грунты подразделяют на разновидности в соответствии с таблицей:

3. Основные характеристики дисперсных грунтов для проектирования фундамента

Чтобы сказать, что фундамент выдерживает нагрузки, передаваемые на него, нужно чтобы выполнялись 3 условия:

- Давление под подошвой фундамента не превышает расчетного сопротивления грунта (проверка устойчивости основания) – проверяются среднее давление и максимальные давления на краю и под углами фундамента;

- Средняя осадка фундамента под нагрузкой не превышает допустимых значений (расчет по деформациям);

- Неравномерные осадки фундамента так же в пределах допусков (расчет по деформациям).

Для проверки устойчивости основания необходимо вычислить расчетное сопротивление R, а для этого в свою очередь нужны следующие характеристики:

- тип грунта,

- крупность для песка или показатель текучести I L для глинстого грунта,

- угол внутреннего трения грунта φ ,

- удельное сцепление с ,

- объемный вес грунта γ .

[Возможно для предварительных расчетов фундаментов использование табличных значений расчетного сопротивление грунта R 0 , определяемых по коэффициенту пористости и типу/консистенции глинистого грунта или типу по крупности песчаного грунта]

Для расчета по деформации (расчеты осадок) нужны дополнительно: модуль деформации грунта Е .

Попытаемся определить все эти характеристики без обащения к помощи геологов и лаборатории.

Последовательность расчетов столбчатых и ленточных фундаментов на естественном (не свайном) основании подробно описана здесь . Там же можно посмотреть допускаемые осадки, крены и неравномерные деформации фундаментов по нормативной документации.

Кроме того, необходимо будет собрать нагрузки на фундаменты — в этом вам поможет эта статья .

4. Какие характеристики грунта можно и нужно определить без лаборатории?

Итак, если вас интересует как определить характеристики грунта без лаборатории, то речь скорее всего идет о строительстве дачи или небольшого частного дома. Но все равно есть возможность принять более-менее правильные решения по фундаменту.

Для этого нам нужно определить для грунта под подошвой будущего фундамента:

- Тип грунта (крупнообломочный, песок, супесь, суглинок или глина);

- Если грунт оказался глинистым (глинистый заполнитель в крупнообломочных грунтах), то определим для него: подтип грунта (глина, суглинок или супесь), коэффициент пористости e и показатель текучести I L ;

- Если грунт оказался песчаным, то определим для него показатель крупности (гравелистый, крупный, средний, мелкий или пылеватый) и коэффициент пористости e .

План у нас такой: определив вышеперечисленные показатели грунта мы сможем по таблицам « » получить табличные физико-механические характеристики грунта (φ, с ), включая его модуль деформации Е , а также предварительно посмотреть табличное расчетное сопротивление грунта основания R 0 . А это позволит нам выполнить все необходимые расчеты по фундаменты.

И хотя результат будет примерным, все же это лучше, чем строить наугад!

[Обратите внимание! Характеристики грунта, связанные с влажностью, такие как показатель текуческти I L или степень влажности Sr, определяют для природного состояния грунта, но эти показатели меняются при изменении влажности — например, при замачивании. Глинистый грунт, твердый в природном состоянии, может превратиться в жидкую грязь (I L > 1) при водонасыщении из-за подъема грунтовых вод или прорыва коммуникаций]

Если у Вас на участке оказались крупнообломочные грунты (более половины массы грунта - это камешки размером от 2 до 200 мм в поперечнике) то радуйтесь – лучшего основания для фундамента не найти (разве что лучше будут скальные грунты , но они создадут очень много проблем при необходимости откопать какой-либо котлован). Правда необходимо понять какой заполнитель между крупнообломочными частицами и сколько его:

- если заполнитель глинистый и его более 30% (40% для песчаного заполнителя), то грунт следует рассматривать как глинистый (или песчаный соответственно) и определять все характеристики по заполнителю;

- если заполнитель глинистый и его менее 30% то нужно определить для него показатель текучести I L ;

5. Отбор образцов грунта

Для начала важно правильно выбрать глубину заложения фундамента – это будет либо глубина заложения ниже расчетной глубины промерзания грунта, либо малозаглубленный фундамент который заранее обречен на перекосы от пучения и приспособлен к этому. Вопрос выбора глубины заложения фундамента подробно расписан в этой статье .

После того как с глубиной заложения фундамента определились нужно сделать шурф или котлован (вертикальная горная выработка квадратного, круглого или прямоугольного сечения, небольшой глубины)

Фото. Пример шурфа/котлована для отбора образцов грунта

Фото. Пример шурфа/котлована для отбора образцов грунта

или проще говоря выкопать яму на глубину 0,5-1,5 метра больше чем глубина заложения будущего фундамента (копать можно с помощью дешевой рабочей силы). Размеры шурфа в плане можно делать минимальными, такими чтобы только можно было работать лопатой а стенки вертикальными (это безопасно только при глубине не более 2 м, дальше смотрите по обстоятельствам) или ступенчатыми – ступенчато уменьшая шурф с глубиной.

После откопки шурфа на его стенках будут видны слои грунта и можно будет определить их толщины. Но больше всего нас интересует грунт на глубине, равной глубине заложения фундамента и чуть ниже него – берем оттуда образцы грунта, если возможно ненарушенной структуры (не разрыхляя его).

Образцы грунта отбирать следует на глубине, равной глубине заложения фундамента и далее с шагом 20-50 см по глубине отберите еще несколько образцов. Минимальное количество образцов – 3 шт. Масса образцов нарушенной структуры (согласно ГОСТ 12071-2014):

- 1,5-2,0 кг — для глинистых грунтов;

- 2,0-3,0 кг — для песков;

- 3,0-5,0 кг — для крупнообломочных грунтов.

Монолиты (образцы ненарушенной структуры) связных (глинистых) грунтов Обычно отбирают в виде куба со стороной 10-20 см при помощи ножа, лопаты и т.д. Монолиты из песчаных грунтов отбирают в тонкостенные стальные трубы диаметром 100-200 мм. Погружение трубы осуществляется путем надевания ее без больших усилий на столбик грунта, подрезываемого с краев внизу трубы.

Так же очень важно знать есть ли на этих глубинах грунтовые воды. Грунтовые воды появляются не сразу – необходимо выдержать паузу 30-60 минут. Если грунтовая вода появилась необходимо точно замерить глубину от дневной поверхности земли до зеркала воды.

Фото. Грунтовая вода в шурфе

Фото. Грунтовая вода в шурфе

6. Определяем характеристики дисперсного грунта самостоятельно без лаборатории

После отбора образцов (проб) грунта с ними придется повозиться — необходимо выполнить следующие манипуляции и эксперименты:

- Взять немного грунта из образца и изучив его визуально (можно воспользоваться лупой) и на ощупь (растирая в ладонях) предварительно отнести его либо к песчаным либо к глинистым пользуясь таблицей ниже;

- Постепенно увлажнить образец до пластичного состояния (если же грунт водонасыщен и похож на жидкую грязь нужно его немного подсушить) уточнить тип грунта по методу скатывания в шнур (последний столбец таблицы):

| Вид грунта | Растирание на ладони | Визуальные признаки | Пластичность (скатывание в шнур) |

|---|---|---|---|

| Глина | При растирании в сыром состоянии песчаных частиц не чувствуется. Комочки раздавливаются с трудом. Во влажном состоянии сильно липнет | Однородный тонкий порошок, частиц песка практически нет | Раскатывается в жгут, жгут без труда свертывается в кольцо. При сдавливании шара образуется лепешка не трескаясь по краям |

| Суглинок | Песчаные частицы при растирании присутствуют, но ощущаются мало. Комочки раздавливаются легче | Преобладают тонкие глинистые частицы мелких песчаных частиц 15 – 30% | При раскатывании получается жгут, при свертывании в кольцо жгут распадается на части. При сдавливании шара образуется лепешка с трещинами по краям |

| Супесь | Преобладают мелкие песчаные частицы, для пылеватой супеси может появится впечатление сухой муки. Комочки раздавливаются легко | Преобладают мелкие частицы песка с небольшой примесью глинистых частиц | При попытке раскатывания жгут распадается на мелкие кусочки. Свернуть жгут в кольцо невозможно. В шар скатывается но при сдавливании - рассыпается |

| Песок | Отчетливо ощущаются отдельные песчинки. Комочки практически не образует | Состоит почти полностью из частиц песка | В жгут и шар не скатывается – рассыпается на мелкие частицы |

[Пылеватые частицы – это частицы размером 0,05…0,001 мм, глинистые – размером менее 0,001 мм, песчаные частицы – размером более 0,05 до 2 мм.]

Далее если вы определили, что грунт является песком необходимо определить его зерновой состав. Гравелистый песок или крупнообломочный грунт вы скорее всего определите сразу по внешнему виду и наличию крупных камней.

Фото. Песчаный грунт

Фото. Песчаный грунт

Проверим грансостав песка. Воспользуемся ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний». Для этого пробу грунта массой 2 кг полностью высушивают (по ГОСТ в сушильном шкафу, но мы сушим в помещении при комнатной температуре).

Нам понадобятся стандартные сита с отверстиями размером 0.5; 0.25 и 0.1 мм (сита № 063; 0315; 016) и как можно более точные весы (можно кухонные, лучше лабораторные).

Лабораторные сита

Лабораторные сита

Порядок действий:

- Взвешиваем исходный образец грунта – должно быть не менее 2 кг. Фиксируем показания.

- Просеиваем грунт сначала через сито с отв. 0.5 мм. Остаток на сите взвешиваем и сравниваем с исходной массой образца – если масса остатка больше половины (> то песок крупный

- Если получилось менее 50 % — просеиваем ту часть грунта, которая прошла через сито с отверстиями 0.5 мм на сите с отверстиями 0.25 мм. Взвешиваем остаток и складываем полученную массу с массой остатка на сите 0.5 мм. Получаем общую массу остатка на сите 0.25 мм и сравниваем с массой исходной пробы — если масса остатка больше половины (>50%) общей исходной массы образца, то песок средний , испытание можно не продолжать;

- Если снова получилось менее 50 % — просеиваем ту часть грунта, которая прошла через сито с отверстиями 0.25 мм на сите с отверстиями 0.1 мм. Взвешиваем остаток и складываем полученную массу с массой остатков на ситах 0.25 и 0.5 мм. Получаем общую массу остатка на сите 0.1 мм и сравниваем с массой исходной пробы — если масса остатка больше 75% общей исходной массы образца, то песок мелкий , если же получилось менее 75% то песок пылеватый . На этом с зерновым составом всё.

Теперь рассмотрим случай, когда грунт оказался глинистым (таких случаев будет большинство). В этом случаем мы по таблице выше уже определили суглинок, глина или супесь перед нами:

Фото. Грунт — глина

Фото. Грунт — глина

Фото. Грунт — супесь

Фото. Грунт — супесь

и теперь необходимо определить показатель текучести грунта I L (консистенцию) в природном состоянии, то есть при той влажности которая была у него до отбора пробы (природная влажность).

Т.к. точно определить показатель текучести без лабораторного оборудования достаточно сложно (необходимо точно определить влажность грунта в трех состояниях, в сухом – после прокаливания грунта температурой 105°С), то придется определять этот показатель приблизительно по косвенным признакам пользуясь таблицей:

| Консистенция глинистого грунта | Косвенные признаки состояния | Показатель текучести J L |

|---|---|---|

| Супесь | ||

| Твердое | При ударе рассыпается на куски. При растирании пылит, ломается на куски | J L |

| Пластичное | Легко разминается, сохраняет форму, ощущается влажность, иногда липкость | 0 ≤ J L ≤ 1,00 |

| Текучее | Легко деформируется и растекается при нажатии | J L > 1,00 |

| Суглинок и глина | ||

| Твердое | При ударе распадается на куски, при сжатии в ладони рассыпается, при растирании пылит, тупой конец карандаша вдавливается с трудом | J L |

| Полутвердое | Ломается без заметного изгиба, поверхность излома - шероховатая, при разминании крошится, тупой конец карандаша оставляет неглубокий след и вдавливается при сильном нажатии | 0 ≤ J L ≤ 0,25 |

| Тугопластичное | Брусок грунта заметно изгибается, не ломаясь. Кусок грунта разминается с трудом. Тупой конец карандаша вдавливается без особого усилия | 0,25 |

| Мягкопластичное | На ощупь влажный, легко разминается, сохраняет приданную форму, но иногда на непродолжительное время, палец вдавливается несколько сантиметров | 0,50 |

| Текучепластичное | На ощупь очень влажный, разминается при легком нажиме, при формировании не сохраняет форму, не раскатывается в жгут т.к. слишком текучий, сильно прилипает | 0,75 |

| Текучее | Стекает по наклонной плоскости толстым слоем (языком), по поведению похож на очень вязкую жидкость | J L > 1,00 |

Из таблицы для надежности лучше принимать I L по верхней границе диапазона в последнем столбце, но можно принять и среднее значение диапазона.

Коэффициент пористости е , д. е. и для песчаных и для глинистых грунтов определяется одинаково; определяют по его формуле:

е = P s / P d ,

где p s - плотность частиц грунта, г/см3;

p d - плотность сухого грунта, г/см3.

Плотность частиц P s практически не меняется для всех грунтов и принимается по таблице:

Плотность сухого грунта P d (плотность скелета грунта) определяем следующим способом:

- Берем образец грунта ненарушенной структуры известного объема около 100 см3. Сделать это можно аккуратно вырезав, например, куб 5х5х5 см, или прямоугольный параллелепипед – тогда объем вычисляется линейкой и калькулятором, а можно вдавливая отрезок трубы на определенную глубину. Фиксируем объем V об . Взвешиваем образец и фиксируем его массу m – по ней мы можем определить природную плотность грунта P = m / V об. ;

- Затем помещаем образец в открытый полиэтиленовый пакет и сушим на воздухе в сухом помещении, лучше его разрыхлить для ускорения процесса (Вообще грунт нужно прокаливать при температуре 105 градусов до воздушно-сухого состояния чтобы удалить связанную воду);

- После высушивания образца взвешиваем его на электронных весах – получаем массу сухого образца m s ;

- Вычисляем плотность скелета грунта по формуле: P d = m s / V об.

- Возвращаемся к вычислению коэффициента пористости е = P s / P d ,.

Теперь по полученным данным можем используя таблицы 26..28 и 45..50 определить все необходимые для расчетов устойчивости основания фундамента и его осадок физико-механические характеристики:

с п, φ n , град, и модуля деформации Е, МПа (кгс/см 2), песчаных грунтов четвертичных отложений.

Нормативные значения удельного сцепления с п, кПа (кгс/см 2), угла внутреннего трения φ n , град, пылевато-глинистых нелессовых грунтов четвертичных отложений

Нормативные значения модуля деформации пылевато-глинистых нелессовых грунтов

Примечания к таблицам:

- Для грунтов с промежуточными значениями е , против указанных в таблицах, допускается определять значения с n , φ n и Е по интерполяции.

- Если значения е , I L , и S r грунтов выходят за пределы, предусмотренные таблицах, характеристики с п , φ n и Е следует определять по данным непосредственных испытаний этих грунтов.

- Допускается в запас надежности принимать характеристики c п , φ n и Е по соответствующим нижним пределам e , I L и S r таблиц, если грунты имеют значение e , I L и S r меньше этих нижних предельных значений.

Можно так же для предварительных расчетов воспользоваться табличными значениями расчетного сопротивления грунта R 0 , тогда не придется вычислять его по формуле, но можно сильно потерять в точности:

Предварительные размеры фундаментов должны назначаться по конструктивным соображениям или исходя из табличных значений расчетного сопротивления грунтов основания R 0 в соответствии с таблицами. Значениями R 0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов зданий и сооружений III класса, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1) выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не увеличивается в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.

При использовании значений R 0 для окончательного назначения размеров фундаментов пп. расчетное сопротивление грунта основания R , кПа (кгс/см 2), определяется по формулам:

при d ≤ 2 м (200 см)

R = R 0 · · (d + d 0) / 2d 0 ;

при d > 2 м (200 см)

R = R 0 · + k 2 g‘ II · (d — d 0),

где b и d — соответственно ширина и глубина заложения проектируемого фундамента, м (см); g‘ II — расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м 3 (кгс/см 3); k 1 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, кроме пылеватых песков, k 1 = 0,125, пылеватыми песками, супесями, суглинками и глинами k 1 = 0,05; k 2 — коэффициент, принимаемый для оснований, сложенных крупнообломочными и песчаными грунтами, k 2 = 0,25, супесями и суглинками k 2 = 0,2 и глинами k 2 = 0,15.

Примечание. Для сооружений с подвалом шириной В ≤ 20 м и глубиной d b ³ 2 м учитываемая в расчете глубина заложения наружных и внутренних фундаментов принимается равной: d = d 1 + 2 м (здесь d 1 — приведенная глубина заложения фундамента, определяемая по формуле (34 (8)) настоящих норм). При B > 20 м принимается d = d 1 .

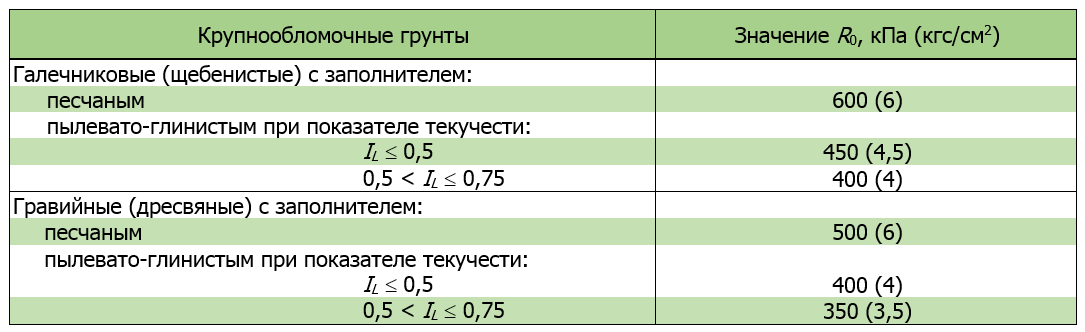

Расчетные сопротивления R 0 крупнообломочных грунтов

Расчетные сопротивления R 0 песчаных грунтов

Расчетные сопротивления R 0 пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов

Расчетные сопротивления R 0 насыпных грунтов

Примечания: 1. Значения R 0 в настоящей таблице относятся к насыпным грунтам с содержанием органических веществ I от ≤ 0,1.

- 2. Для неслежавшихся отвалов и свалок грунтов и отходов производств значения R 0 принимаются с коэффициентом 0,8.

Степень пучинистости грунта можно определить по таблице в статье

7. Заключение

В заключение отмечу еще раз что для проектирования максимально правильного, надежного и при этом экономичного фундамента необходимы точные сведения о грунтах в основании будущей постройки.

Если принято решение строить без инженерно-геологических изысканий, то используя материалы этой статьи можно хотя бы приблизительно определить характеристики грунта по визуальным и косвенным признакам используя таблицы нормативной литературы.

[без лабораторных исследований не получится определить такие важные свойства грунта как: просадочность, набухание, агрессивность к бетону и стали и др.]

В статье рассмотрена последовательность действий, которая позволяет получить требуемые для расчетов фундаментов характеристики грунта начиная от отбора проб и заканчивая извлечением данных из таблиц самостоятельно.

Полезно так же будет изучить, например, учебное пособие « » — много полезной информации по теме.

8. Связанные статьи

- Развернутая классификация грунтов

- Особые грунтовые условия — многолетняя мерзлота

- Особые грунтовые условия – скальные грунты

- Сбор нагрузки на фундамент, перекрытие, колонну и другие конструкции

- Расчеты столбчатых и ленточных фундаментов на вертикальную сжимающую нагрузку

Целью инженерно-геологических работ при строительстве является определение особенностей и свойств используемых грунтов под основание будущего здания или сооружения. Для упрощения данных работ составлена строительная классификация грунтов . Каковы основные виды грунтов и их строительные свойства?

Строительная классификация грунтов и виды грунтов

Грунты разнообразны по своему составу, структуре и характеру залегания. Строительная классификация грунтов и виды грунтов определяются согласно СНиП II-15-74 ч.2.

Грунты подразделяются на два класса: скальные - грунты с жесткими (кристаллизационными или цементационными) структурными связями и нескальные - грунты без жестких структурных связей.

1.

Скальные грунты

Скальные

– грунты с жесткими структурными связями залегают в виде сплошного массива или в виде трещиноватого слоя. К ним относятся магматические (граниты, диориты и др.), метаморфические (гнейсы, кварциты, сланцы и др.), осадочные сцементированные (песчаники, конгломераты и др.) и искусственные. Они водоустойчивы, несжимаемы, имеют значительную прочность на сжатие и не промерзают и при отсутствии трещин и пустот являются наиболее прочными и надежными основаниями. Трещиноватые слои скальных грунтов менее прочны. Скальные грунты разделяют по пределу прочности, растворимости, размягчаемости и засоленности. 2.

Нескальные грунты

Нескальные

грунты – это осадочные породы без жестких структурных связей. По крупности частиц и их содержанию делят на крупнообломочные

, песчаные

, пылевато-глинистые

, биогенные

и почвы

. Характерной особенностью этих грунтов является их раздробленность и дисперсность, отличающие их от скальных весьма прочных пород. 2.1. Крупнообломочные грунты

Крупнообломочные

– несвязные обломки скальных пород с преобладанием обломков размером более 2 мм (свыше 50%). По гранулометрическому составу крупнообломочные грунты подразделяют на: валунный

d>200 мм (при преобладании неокатанных частиц – глыбовый

), галечниковый

d>10 мм (при неокатанных гранях – щебенистый

) и гравийный

d>2 мм (при неокатанных гранях – дресвяный

). К ним можно отнести гравий, щебень, гальку, дресву. Эти грунты являются хорошим основанием, если под ними расположен плотный слой. Они сжимаются незначительно и являются надежными основаниями. При наличии более 40% песчаного заполнителя или более 30% пылевато-глинистого от общей массы учитывается только мелкая составляющая грунта, так как именно она будет определять несущую способность. Крупнообломочный грунт может быть пучинистым, если мелкая составляющая - пылеватый песок или глина. 2.2. Песчаные грунты

Песчаные

– состоят из частиц зерен кварца и других минералов крупностью от 0,1 до 2 мм, содержащие глины не более 3% и не обладают свойством пластичности. Пески разделяют по зерновому составу и размеру преобладающих фракций на гравелистые лески

d>2 мм, крупные

d>0,5 мм, средней крупности

d>0,25 мм, мелкие

d>0,1 мм и пылеватые

d=0,05 - 0,005 мм. Частицы грунта крупностью от d=0,05 - 0,005 мм называют пылеватыми

. Если в песке таких частиц от 15 до 50 %, то их относят к категории пылеватых

. Когда в грунте пылеватых частиц больше, чем песчаных, грунт называют пылеватым

. Чем крупнее и чище пески, тем большую нагрузку может выдержать слой основания из него. Сжимаемость плотного песка невелика, но скорость уплотнения под нагрузкой значительна, поэтому осадка сооружений на таких основаниях быстро прекращается. Пески не обладают свойством пластичности. Гравелистые

, крупные

и средней крупности

пески значительно уплотняются под нагрузкой, незначительно промерзают. Тип крупнообломочных и песчаных грунтов устанавливается по гранулометрическому составу, разновидность – по степени влажности. 2.3. Пылевато-глинистые грунты

Пылевато-глинистые

грунты содержат пылеватые (размером 0,05 – 0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Среди пылевато-глинистых грунтов выделяют грунты, проявляющие специфические неблагоприятные свойства при замачивании, – просадочные

и набухающие

. К просадочным

относятся грунты, которые под действием внешних факторов и собственного веса при замачивании водой дают значительную осадку, называемую просадкой

. Набухающие грунты

увеличиваются в объеме при увлажнении и уменьшаются в объеме при высыхании. 2.3.1. Глинистые грунты

Глинистые

– связные грунты, состоящие из частиц крупностью менее 0,005 мм, имеющих в основном чешуйчатую форму, с небольшой примесью мелких песчаных частиц. В отличие от песков глины имеют тонкие капилляры и большую удельную поверхность соприкосновения между частицами. Так как поры глинистых грунтов в большинстве случаев заполнены водой, то при промерзании глины происходит ее пучение. Глинистые грунты делятся в зависимости от числа пластичности на глины

(с содержанием глинистых частиц более 30%), суглинки

(10...30%) и супеси

(З...10%). Несущая способность глинистых оснований зависит от влажности, которая определяет консистенцию глинистых грунтов. Сухая глина может выдерживать довольно большую нагрузку. Тип глинистого грунта зависит от числа пластичности, разновидность – от показателя текучести. 2.3.2. Лёссовые и лёссовидные грунты

Лёссовые и лёссовидные

– глинистые грунты с содержанием большого количества пылеватых частиц (содержат более 50% пылевидных частиц при незначительном содержании глинистых и известковых частиц) и наличием крупных пор (макропор) в виде вертикальных трубочек, видимых невооруженным глазом. Эти грунты в сухом состоянии имеют значительную пористость - до 40% и обладают достаточной прочностью, но при увлажнении способны давать под нагрузкой большие осадки. Они относятся к просадочным

грунтам (под действием внешних факторов и собственного веса дают значительную просадку) и при возведении на них зданий требуют надлежащей защиты оснований от увлажнения. С органическими примесями (растительный грунт, ил, торф, болотный торф) неоднородны по своему составу, рыхлы, обладают значительной сжимаемостью. В качестве естественных оснований под здания непригодны (при увлажнении полностью теряют прочность и возникают большие, часто неравномерные, деформации - просадки). При использовании лёсса в качестве основания необходимо принимать меры, устраняющие возможность его замачивания. 2.3.3. Плывуны

Плывуны

– это грунты, которые при вскрытии приходят в движение подобно вязко-текучему телу, образуются мелкозернистыми пылеватыми песками с илистыми и глинистыми примесями, насыщенными водой. При разжижении становятся сильно подвижными, фактически, превращаются в жидкообразное состояние. Различают плывуны истинные

и псевдоплывуны

. Истинные плывуны

характеризуются присутствием пылевато-глинистых и коллоидных частиц, большой пористостью (> 40%), низкими водоотдачей и коэффициентом фильтрации, особенностью к тиксотропным превращениям, оплыванием при влажности 6 - 9% и переходом в текучее состояние при 15 - 17%. Псевдоплывуны

– пески, не содержащие тонких глинистых частиц, полностью водонасыщенные, легко отдающие воду, водопроницаемые, переходящие в плывунное состояние при определенном гидравлическом градиенте. Они малопригодны в качестве естественных оснований. 2.4. Биогенные грунты

Биогенные грунты

2.5. Почвы

Почвы

– это природные образования, слагающие поверхностный слой земной коры и обладающие плодородием. Почвы

и биогенные

грунты служить основанием для здания или сооружения не могут. Первые - срезают и используют для целей земледелия, вторые - требуют специальных мер по подготовке основания. 2.6. Насыпные грунты

Насыпные

– образовавшиеся искусственно при засыпке оврагов, прудов, мест свалки и т.п. или грунты природного происхождения с нарушенной структурой в результате перемещения грунта. Свойства таких грунтов очень различны и зависят от многих факторов (вид исходного материала, степень уплотнения, однородность и т. д.). Обладают свойством неравномерной сжимаемости, и в большинстве случаев их нельзя использовать в качестве естественных оснований под здания. Насыпные грунты весьма неоднородны; кроме того, различные органические и неорганические материалы существенно ухудшают его механические свойства. Даже при отсутствии органических примесей, в некоторых случаях, они остаются слабыми на протяжении многих десятилетий. В качестве основания для зданий и сооружений насыпной грунт рассматривается в каждом отдельном случае в зависимости от характера грунта и возраста насыпи. Например, слежавшиеся более трёх лет, особенно пески, могут служить основанием под фундамент небольших строений, при условии, что в нем отсутствуют растительные останки и бытовой мусор. В практике встречаются также намывные грунты, образовавшиеся в результате очистки рек и озер. Эти грунты называют рефулированными насыпными грунтами

. Они являются хорошим основанием для зданий. Вы смотрели: Строительная классификация грунтов. Виды грунтов.

Скальные грунты, дисперсные, мерзлые и техногенные.

Скальные грунты-структуры с жесткими кристаллическими связями (гранит, известняк). Класс включает в себя две группы грунтов: 1) скальные, куда входит три подгруппы пород - магматические, метаморфические, осадочные сцементированные и хемогенные 2) полускальные в виде двух подгрупп- магматические излившиеся и осадочные породы типа мергеля и гипса. Деление этого класса на типы основано на особенностях минерального состава, например, силикатного типа –гнейсы, граниты, карбонатного - мрамор, хемогенные известняки. Дальнейшее разделение грунтов на разновидности проводится по свойствам: по прочности - гранит – очень прочный, вулканический туф - менее прочный; по растворимости в воде – кварцит - очень водостойкий, известня- неводостойкий.

Мерзлые грунты –имеют криогенные структурные связи, т.е. цементом грунтов является лед. В состав класса входят практически все скальные, полускальные и связные грунты, находящиеся в условиях отрицательных температур. К этим трем группам добавляется группа ледяных грунтов в виде надземных и подземных льдов. Разновидности мерзлых грунтов оцениваются по льдистым (криогенным) структурам, засоленности, температурно-прочностным свойствам и др.

Техногенные грунты - представляют собой, с одной стороны, природные породы – скальные, дисперсные, мерзлые, которые были подвергнуты физическому или физико-химическому воздействию, а с другой стороны, искусственные минеральные и органоминеральные образования, сформировавшиеся в процессе бытовой и производственной деятельности человека. В отличие от других классов этот класс вначале разделяется на три подкласса, а уже после этого каждый подкласс, в свою очередь, распадается на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности грунтов. Разновидности техногенных грунтов выделяются на основе специфических особенностей свойств.

ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ .

Скальные грунты-структуры с жесткими кристаллическими связями (гранит, известняк).Класс включает в себя две группы грунтов: 1) скальные, куда входит три подгруппы пород- магматические, метаморфические, осадочные сцементированные и хемогенные 2) полускальные в виде двух подгрупп- магматические излившиеся и осадочные породы типа мергеля и гипса. Деление этого класса на типы основано на особенностях минерального состава , например, силикатного типа –гнейсы, граниты, карбонатного - мрамор, хемогенные известняки. Дальнейшее разделение грунтов на разновидности проводится по свойствам: по прочности - гранит – очень прочный, вулканический туф - менее прочный; по растворимости в воде – кварцит - очень водостойкий, известняк - неводостойкий.

Класс скальных грунтов включает в себя группу скальных и полускальных грунтов и объединяет магматические, метаморфические и осадочные породы. На равнинах скальные грунты обычно располагаются на некоторой глубине под толщей осадочных пород, на поверхность земли они выходят редко. Широкое развитие эти грунты имеют в горных районах, где располагаются на поверхности земной коры. Скальные грунты обладают монолитностью, находятся в плотном состоянии и имеют высокую прочность за счет кристаллических структурных связей. Верхняя часть массивов, контактирующая с атмосферой, обычно бывает разрушена вследствие воздействия процесса выветривания. Эта разрушенная зона называется корой выветривания и характеризуется величиной k - степень выветрелости , которая определяется сопоставлением плотности выветрелого скального грунта с «материнской (невыветрелой) частью скального массива.

Скальные грунты в силу глубокого залегания в земной коре редко служат основанием сооружений. Когда это происходит, то объект лучше опирать на материнскую породу т.е. фундаменты должны прорезать кору выветривания. Фундаменты можно опирать и на кору выветривания, но для этого ее следует упрочнять каким-либо методом технической мелиорации грунтов.

При возведении сооружения на скальных грунтах следует учитывать: а) скальные грунты при небольших нагрузках например от гражданских зданий, практически на сжимаются, но под действием очень больших нагрузок и в течение длительного времени они могут проявлять реологические свойства;

б) для скальных грунтов способных к растворению в воде, необходимо установить степень растворимости: труднорастворимые - известняки, доломиты, известковые конгломераты и песчаники; среднерастворимые - гипс, ангидрит; легкорастворимые - каменная соль.

в) прочность скальных грунтов изменяется в широких пределах и зависит от того находятся эти породы в виде монолита или являются трещиноватыми. Трещиноватость снижает прочность скальных пород. К снижению прочности всех магматических пород приводит наличие слюд, в особенности биотита. Базальты отличаются высокой плотностью (до 3-3.3 г/см) и прочностью R с до 300-350 МПА. Однако прочность резко падает у базальтов с пузырчатой текстурой, пористость которых может составлять до 50%.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ.

ВОДНО - ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

Скальные породы имеют малую общую пористость (менее 5 %) , полускальные - средней (5-20 %) или даже высокой (более 20 %) пористостью.

Трещиноватость можно характеризовать как дополнительную пористость, возникающую в породах в результате тектонических движений и экзогенных процессов (выветривание)

От размера, густоты, направления, характера, генетического типа трещин в большей степени зависят прочность, устойчивость и водопроницаемость основания будущего сооружения.

Скальные породы, как правило не влагоемкие, а полускальные – слабо и средневлагоемкие. Влагоемкие породы более подвержены морозному выветриванию и размягчению.

Водопоглощение - для плотных кристаллических пород менее 1%; для трещиноватых, туфогенных, пористых скальных и полу скальных пород может выражаться десятками процентов.

Водонасыщение (принудительное ) – способность горной породы поглощать воду при избыточном давлении в 15-20 МПА или в вакууме. Чем выше коэффициент водонасыщения, тем больше доля свободных пор в породе и тем легче порода насыщается в водой, фильтрует, разрушается в результате морозного выветривания.

Для скальных пород фильтрация, движение воды через породу, возможно только по трещинам. Для других твердых пород фильтрация зависит от наличия и размеров всех видов открытых пустот: крупных пор, каверн, карстовых пустот, суффозионных проходов.

Под водопрочностью следует понимать способность твердых горных пород сохранять механическую прочность, устойчивость и целостность при взаимодействии с водой. Показателем водопрочности является коофициент размягчения Крз , учитывающий степень уменьшения механической прочности породы после насыщения ее водой.

К размягчаемым относятся породы Крз менее 0.75, они не могут выдержать давления на них, способны давать оползни, обвалы в крутых откосах, могут размываться текучей водой (агреллиты, мергели, известняки, сланцы, засоленные породы)

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ.

Напряжения, возникающие под действием прилагаемых внешних нагрузок, ведут к нарушению ее прочности и сплошности. В скальных породах деформации упругие. При росте напряжения возрастает деформация, которая при максимальном напряжении Рмакс приводит к разрушению горной породы (см. рис) В этом случае горная порода ведет себя как всякое твердое тело, подчиняясь закону Гука: относительная деформация прямо пропорциональна напряжению.

При деформировании полускальных пород (мергель, мел) вначале деформация возрастает пропорционально напряжению, однако после достижения предела пропорциональности Рпр наступает не разрушение, а смятие или так называемое пластическое течение породы, что выражается в появлении трещин, изменению форм образца (см. рис 2)

Это напряжение соответствует пределу текучести Rт и в некоторых случаях деформация может нарастать без увеличения напряжения т.е. при Р=const (ползучесть). Явление ползучести характеризует прочность породы во времени т.к. ползучесть обязательно заканчивается разрешением (см.точку Рз=Rz) таким образом предел прочности твердых пород оценивается максимальной нагрузкой, приложенной к образцу горной породы в момент его разрушения (потеря сплошности)

Rz = Pmax \ F

F – площадь образца, см

Rz -временное сопротивление сжатию или предел прочности, МПА

На прочность горных пород влияет: минеральный состав, характер внутренних связей, трещиноватость, степень выветрелости, степень размягчаемости. Наименьшей прочностью обладают размягчаемые породы.

К показателям деформируемости твердых горных пород относятся:

Модуль упругости Еу и модуль общей деформации Ео определяют величину напряжений, вызвавших единичную относительную деформацию породы в результате приложения внешней нагрузки.

Коэффициент Пуассона (поперечной деформации) определяет, в какой мере происходит изменение объема грунта в процессе деформации и зависит от минералогического состава грунта, пористости и трещиноватости.

Коэффициент бокового давления (коэффициент распора) учитывает часть вертикальной нагрузки, передающейся в стороны.

ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ.

Дисперсные грунты. В этот класс входят только осадочные горные породы. Класс разделяется на две группы-связных и несвязных грунтов. Для этих грунтов характерны механические и водно-коллоидные структурные связи. Связные грунты делятся на три типа - минеральные (глинистые образования), органо-минеральные (илы, сапропели) и органические (торфы). Несвязанные грунты представлены песками и крупнообломочными породами (гравий, щебень) В основу разновидностей грунтов положены плотность, засоленность, гранулометрический состав и др. показатели.

Пылеватые и непылеватые, глинистые грунты и лессовые породы в большинстве случаев являются основаниями сооружений и являются дисперсными т.е. раздробленными, состоящими из мелких частиц. В дисперсных грунтах наблюдается тесное взаимодействие твердой, жидкой и газообразной фаз. В зависимости от условий существования грунта значение этих фаз меняется и вместе с тем меняются физико – механические свойства грунтов.

Для связных грунтов вследствие их анизотропности коэффициенты фильтрации в горизонтальном и вертикальном направлениях могут существенно отличаться. Особенно в грунтах неоднородных по своему строению - лессовых суглинках, ленточных глинах, торфах. При исследовании таких грунтов необходимо определять их водопроницаемость как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях.

Глинистые грунты характеризуются вводно-коллоидными связями, которые обеспечивают первичное сцепление на начальных этапах превращения глинистого осадка в породу. На более поздних стадиях появляются цементные связи и соответствующее им сцепление упрочнения, которое постепенно переводит породу из ряда высокодисперсных систем в породы типа глинистых сланцев, аргиллитов.

Плотность глинистых грунтов изменяется от 2.53 – 2.85 г./см и зависит от минерального состава и органических примесей, а так же от влажности и степени уплотненности в природном залегании. Четвертичные глины морского, речного и ветрового происхождения имеют плотность 1.6 – 1.85 г/см; плотность скелета 1.35 – 1.55 г\см, а пористость 35 45 % . В порах глинистых грунтов кроме воздуха и воды может содержаться органический перегной гумус. В таких случаях эти грунты называются почвами и в них увеличивается влагоемкость, пластичность, сжатие под нагрузками.

Вода и ее количество предают грунтам ряд специфических (характерных) свойств: пластичность, липкость, набухание, усадка и размокание.

Угол внутреннего трения и сцепление С в значительной степени зависят от состояния влажности и пористости грунтов. Так, при мягкопластичном состоянии глины могут иметь угол не более 5-10, туггопластичные 15- 35.

Пылеватые глинистые грунты у которых, у которых пылеватых частиц больше, чем песчаных и которые обладают недоуплотненой структурой с очень водонеустойчивыми связями называют лессовыми . Особенностью лессовых грунтов является их просадочность.

Илы, сапропели заторфированные грунты относятся к органоминеральным грунтам. Все грунты высокопористы и водонасыщены. В их составе: 1) песчано-пылевато-глинистые частицы 2) органический минерал 3) вода - в большом колдичестве. Ил – водонасыщенный современный осадок водоемов, образовавшийсяпри наличии микробиологических процессов, имеющий влажность на границе текучести, и коэффицент пористости более 0.9. Для илов характерны структуры с коагуляционными связями, отличающиеся значительной пористостью (50-80 %), высокой влажностью, низкой прочностью, с хорошо выраженной тиксотропией и ползучестью минерального скелета. Водопроницаемость илов весьма мала т.к. в порах грунта присутствуют газы биохимической природы, так называемые защемленные газы. Механические свойства илов характеризуются их высокой сжимаемостью. Модуль общей деформации для них менее 4 МПА, коэффициент сжимаемости а=0.005-0.001 МПА. Сопротивление сдвигу у илов мало 0.0002-0.0007 МПА. Илы относятся к слабым грунтам строительство на которых возможно лишь с применением методов технической мелиорации.

Сапропель - пресноводный ил, образовавшийся при саморазложении органических остатков на дне застойных водоемов – озер. Сапропель при передаче на него давления способен вытекать из-под фундамента или отжиматься в стороны, если давление передается через слой торфа. При динамической нагрузке легко разжижается, при высыхании дает усадку и твердеет.

Торфы и заторфированные грунты - это грунты, образованные в болотах в результате накопления и разложения растительных осадков и содержащие минеральные примеси. Абсолютная влажность торфа может достигать 800-1000%, что указывает на его исключительно высокую влагоемкость. Плотность частиц от 1.4-1.8 г/см, плотность грунта то 0.7 до 1.4 г/см. В сухом состоянии торф может плавать на поверхности воды, т. к. плотность сухого грунта составляет 0.2-0.4 г/см. Торф обладает большой сжимаемостью, поэтому несущая способность у торфа низкая. Водопроницаемость торфа зависит от степени его разложения. Так, неразложившийся торф имеет коэффициент фильтрации, измеряющийся метрами в сутки, а хорошо разложившийся торф практически водонепроницаем и его Кф близкий к Кф глин. С инженерно-геологической точки зрения торфы относятся к слабым, к сильно и неравномерно деформируемым грунтам, обладающим очень изменчивыми свойствами, неблагоприятными для строительства.

Засоленными называются грунты , содержащие солевые включения в количестве. Влияющем на их физико-механические свойства. Они характеризуются степенью засоленности, под которой, в соответствии с ГОСТом 25100-95, понимается содержание легко и среднерастворимых солей в % от массы абсолютно сухого грунта. К легко растворимым солям относятся хлориды, бикарбонаты, карбонат натрия, сульфаты; к среднерастворимым гипс и ангидрит. Присутствие солей в грунтах приводит к изменению их прочности, сжимаемости, водопроницаемости, размокания, набухания, угла естественного откоса, липкости. При водонасыщении и увлажнении засоленные грунты теряют прочность, проявляют дополнительные суффозионные деформации, набухание, просадку и повышают агрессивность подземных вод. Растворенные компоненты выносятся водой в случае его фильтрационного движения, а в случае затрудненного оттока переходят а поровый раствор. Кроме того, в лессовых породах суффозионные процессы, в особенности на склонах, могут привести к образованию пустот и пещер. Это явление носит название лессовый карст, который может выражаться на поверхности земли в виде суффозионно-провальных воронок.

Основными типами засоленных грунтов являются солончаки - формируются в пониженных формах рельефа с близким к поверхности залеганием уровня грунтовых вод; Солонцы – формируются на более высоких отметках местности и располагаются как в поверхностных так и в более глубоких гори зонтах, такыры представляют собой значительные площади глинистых грунтов с малой влажностью, твердой консистенцией, легко размокают и обладают большой липкостью.

ПРОСАДОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЛЕССОВЫХ ГРУНТАХ

Лессовые породы занимают большие площади территории России, залегая на различных геоморфологических элементах земной поверхности. Сплошным покровом лессовые породы располагаются в центральных и южных районах, на Западно-Сибирской низменности. Лессовые породы отсутствуют в поймах речных долин и на молодых террасах рек. Широкое распространение лессовые образования имеют на предгорных и горных равнинах (Предкавказье, склоны Северного Кавказа, Предалтайская равнина, склоны Алтая и др.).

Толщина лессовых отложений колеблется от нескольких до десятков метров, а в отдельных случаях даже более 100 м (Восточное Предкавказье). Наиболее распространенная толщина лессовых отложений 10-25 м, максимальная встречается, как на водоразделах, так и в понижениях рельефа.

Лессовые породы представлены суглинками, реже - супесями. Среди них различают лесс (первичное образование) и лессовидные суглинки (переотложенные первичные образования). Гранулометрический состав их нередко бывает сходным, поэтому в строительном деле целесообразно пользоваться единым названием «лессовые грунты», подразделяя их по гранулометрическому составу на супеси, суглинки, глины. Для лессов типична однородность. Лессовидные суглинки обычно слоисты и могут содержать обломки различных пород.

Лессовые грунты бывают палевой, палево-желтой или желто-бурой окраски. Для них характерны следующие особенности: способность сохранять вертикальные откосы в сухом состоянии, быстро размокать в воде, высокая пылеватость (содержание фракции 0,05-0,005 мм более 50 % при небольшом количестве глинистых частиц), невысокая природная влажность (до 15-17 %); пористая структура (более 40 %) с сетью крупных и мелких пор, высокая карбонатность, засоление легко водорастворимыми солями.

Природная влажность лессовых грунтов связана, в основном, с климатическими особенностями районов. В областях недостаточного увлажнения влажность составляет не более 10-12 % (Восточное Предкавказье и др.). В более влажных районах она достигает 12-14 % и более.

Для лессовых толщ характерна анизотропность фильтрационных свойств. Водопроницаемость лессовых пород по вертикали нередко в 5-10 раз превышает значения водопроницаемости по горизонтали. При поступлении воды в лессовые толщи образуются скопления верховодок (или грунтовых вод) куполообразного залегания. Такая форма подземных вод в настоящее время свойственна многим участкам, где постоянно происходят утечки промышленно бытовых вод (Ростов-на-Дону, Таганрог и др.) Изменение влажности лессовых грунтов серьезно сказывается на сжимаемости, просадочности и сопротивлении сдвигу грунтов.

Среди лессовых пород по характеру влияния на них увлажнения различают: набухающие, непросадочные, просадочные. Набухающие лессовые породы встречаются редко. Обычно эти плотные и наиболее глинистые разновидности с содержанием в составе фракции менее 0,005 мм гидрофильных минералов типа монтмориллонита. Величина набухания структурных образований достигает 1-3%, реже- 5-7%.

Непросадочные лессовые породы при замачивании и приложении нагрузок просадочных свойств не проявляют. Такие породы свойственны пониженным частям рельефа и наиболее северным районам распространения лессовых отложений. Непросадочными также являются нижние части лессовых толщ и участки, ранее претерпевшие значительное обводнение.

Просадочность - явление, характерное для многих лессовых пород. На рис. 131 показан наиболее характерный случай геологического строения лессовой толщи, в верхней части которой залегают грунты, обладающие просадочными свойствами. Просадка связана с воздействием воды на структуру пород с последующим ее разрушением и уплотнением под весом самой породы или при суммарном давлении собственного веса и веса объекта. Уплотнение пород приводит к опусканию поверхности земли в местах замачивания водой.

Рис.

131.

Рис.

131.

1- здание; 2- породы просадочные; 3 - то же непросадочные; 4-грунтовая вода; 5- участок, где появилась просадка.

Форма опускания зависит от особенностей источника замачивания. При точечных источниках (прорыв водопроводной сети, канализации и т. д.) образуются блюдцеобразные понижения. Инфильтрация воды через траншеи и каналы приводит к продольным оседаниям поверхности. Площадные источники замачивания, в том числе и при поднятии уровня подземных вод, приводят к понижению поверхности на значительных территориях.

Вследствие опускания поверхности земли здания и сооружения претерпевают деформации, характер и размер которых определяется величинами просадок S, (рис. 133). Величина оседания поверхности (величина просадки) может быть различной и колеблется от нескольких до десятков сантиметров, что зависит от особенностей замачивания толщи. Например, в Ростове-на-Дону просадка может составить 15-20 см, а в районе Терско-Кумской оросительной системы на Северном Кавказе -100- 150 см.

Рис. 133. Деформация здания (схема) на лессовых грунтах в результате просадки: 1- здание; 2 - лессовый грунт; S - величина просадки

Структура лессовых грунтов по своей прочности неодинакова рис.134. В одних случаях просадка происходит в основном в пределах деформируемой зоны основания от давления фундамента или другого вида внешней нагрузки, а просадка от собственного веса грунта отсутствует или не превышает 5 см.. Такие породы относят к I типу по просадочности. Грунты II типа просадочности, когда просадка возникает от собственного веса грунта просадочной толщи (в основном нижней ее части) и ее величина превышает 5см.

Рис. 134. Соотношение мощности просадочных и непросадочных грунтов в лессовых толщах I и II типа: П- грунты просадочные; Н - то же. Непросадочные

Важное значение в проявлении просадочного процесса имеет структурная прочность лессовых грунтов. При слабых и легко водорастворимых структурных связях просадка возникает через несколько часов, что характерно для фунтов I типа. Структуры фунтов I типа обычно более прочные. Кроме длительного, в течение ряда дней, воздействия водой для их разрушения необходимо более высокое давление (собственный вес грунта и вес здания, стоящего на нем). Из этого следует, что просадочный процесс возникает лишь при некотором для данного грунта давлении. Это давление назвали начальным просадочным давлением (P SL ). Для пород I типа оно составляет 0,13-0,2 МПа, для II типа -0,08-0,12 МПа. Значение начального просадочного давления определяет деформируемые зоны в лессовой просадочной толще. В этих зонах происходит просадочное уплотнение пород. На рис. 135 показано, где образуются деформируемые зоны в породах I и II типа. В первом случае просадочная деформация возникает под фундаментом в зоне I Во втором случае, кроме зоны 1, просадка возникает еще в зоне 3, где она проявляется под действием собственного веса породы. В ряде случаев зона 2 вообще отсутствует и зона 1 сливается с зоной 3 .

Рис. 135. Деформационные зоны в просадочных породах I и II типа: Ф - фундамент; 1 - верхняя деформируемая зона; 2 - переходная зона; 3 - нижняя деформируемая зона; П - породы просадочные; Н -то же, непросадочные

За количественную характеристику просадочности принимают величину относительной просадочности грунта Е sl , которую определяют в лаборатории по отдельным образцам, взятым из лессовой толщи. Образцы отбирают через 1 м или из различных слоев породы с сохранением структуры и природной влажности. Величины Е sl получают по результатам лабораторных компрессионных испытаний

E sl = h – h 1 \ h 0

где h - высота образца с природной влажностью при заданном давлении; h 1 - высота образца после просадки в результате замачивания при том же давлении; h о -высота образца грунта при давлении, равном природному.

Начальное просадочное давление Рпр - минимальное давление, при котором проявляется просадочность в условиях полного водонасыщения грунта. При лабораторных исследованиях за Рпр принимают такое давление, при котором относительная просадочность равна 0.01

При значениях E S l более 0,01 породу относят к просадочной. По величине E SL отдельных образцов определяют общую величину просадки S пр данной лессовой толщи.

В полевых условиях величину S np определяют методом штампа, который размешают на глубине подошвы будущего фундамента и передают на него необходимое давление и замачивают породу. Такого типа определения дают наиболее точные результаты.

Тип грунтовых условий (I или II) устанавливают на основе лабораторных испытаний по расчетной величине Snp , но более точные результаты можно получить лишь в полевых условиях путем замачивания лессовых толщ в опытных котлованах и наблюдением за просадкой по реперам

При определении величины просадочной деформации грунта не следует забывать об осадке. Под весом сооружения грунт несколько уплотняется, происходит осадка сооружения. Величина осадки в значительной степени зависит от природной влажности грунта-чем больше влажность грунта, тем больше он сжимается и тем больше величина осадки. Просадка проявляется уже как дополнительное к осадке уплотнение. Таким образом, деформация грунта складывается из «осадки - просадки». Для конкретных условий эта величина обычно постоянная. Соотношение между осадкой и просадкой может меняться. В более сухих грунтах осадка будет уменьшаться, а просадка возрастать, и наоборот.

Строительство на лессовых просадочных грунтах. В состоянии природной влажности и ненарушенной структуры лессовые грунты являются достаточно устойчивым основанием. Однако потенциальная возможность проявления просадки, что приводит к деформациям сооружений, требует осуществления различного рода мероприятий. Все мероприятия подразделяются на три группы:

водозащитные – отвод поверхностных вод, гидроизоляцию поверхности земли, устранению утечек воды из водопровода,

конструктивные - приспособление объекта к различным неравномерным осадкам, повышение жесткости стен, армирование зданий поясами, применение свайных, а так же уширенных фундаментов, передающих давление на грунт меньше чем Р. Маломощные просадочные грунты Н прорезаются глубокими фундаментами, в том числе свайными

устраняющие просадочные свойства пород-поверхностное уплотнение трамбовкой, замачиванием через скважины с последующим взрывом под водой.

ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТОВ .

Песчаные грунты сложены угловатыми и окатанными обломками минералов, размером от 2 до 0,05 мм. Основная масса песков состоит из кварца и полевых шпатов. В качестве примесей всегда присутствуют другие минералы - силикаты, глинистые и т. д. Пески на поверхности земли имеют широкое распространение, как на суше (речные и озерные пески), так и в морях (морские пески). Морские пески занимают большие площади, имеют многометровую мощность, чаще всего хорошо отсортированы по крупности частиц, нередко бывают мономинеральными, например, чисто кварцевыми. Речные пески (аллювиальные) всегда локальны по площади распространения, маломощны, поли минеральны, не отсортированы, нередко имеют примесь глинистых частиц и гумуса. Еще более разнообразны по своему залеганию и составу пролювиальные (предгорные) пески. Для них типично переслаивание песков с различной крупностью частиц. По форме залегания это прослои и линзы среди крупнообломочных грунтов.

Пески представляют собой массу частиц с механическими связями. Все дисперсные грунты состоят из частиц одной или, чаще всего нескольких фракций. Под фракцией понимается группа частиц определенного размера, обладающих некоторыми достаточно постоянными общими физическими свойствами. Под гранулометрическим составом понимается количественное соотношение различных фракций в дисперсных породах, т.е. гранулометрический состав показывает, какого размера частицы и в каком количестве содержатся в той или иной породе. Его определение ведется ситовым методом или отмучиванием. Содержание фракций при этом выражается в % по отношению к массе высушенного образца. Гранулометрический состав изображается в виде графика, по которому можно судить об однородности породы по крупности частиц. По крупности частиц пески разделяют на гравелистые, крупно-, средне- и мелкозернистые, пылеватые. На свойства песков влияют не только крупность и минеральный состав частиц, но и однородность их грансостава, от которого зависит их плотность сжимаемость, водопроницаемость.

Пористость песков в рыхлом состоянии около 47 %, а в плотном-до 37%- Чем мельче песок, тем выше пористость, тем меньше поры по размеру, отсюда и фильтрационная способность песков уменьшается с уменьшением размеров его частиц. Рыхлое сложение легко переходит в плотное при водонасыщении, вибрации и динамических воздействиях. Плотность песков оценивается по значению коэффициента пористости е: плотное сложение (е < 0,60), средней плотности и рыхлое (е > 0,75). В табл. 22 и 23 показаны нормативные характеристики песков четвертичного возраста.

Нормативные значения С, кПа, ф, град и Е, МПа, песков четвертичного возраста

]: скальные (грунты с жесткими связями) и нескальные (грунты без жестких связей).

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

В классе скальных грунтов выделяют магматические, метаморфические и осадочные породы, которые подразделяются по прочности, размягчаемости и растворимости в соответствии с табл. 1.4. К скальным грунтам, прочность которых в водонасыщенном состоянии менее 5 МПа (полускальные), относятся глинистые сланцы, песчаники с глинистым цементом, алевролиты, аргиллиты, мергели, мелы. При водонасыщении прочность этих грунтов может снижаться в 2—3 раза. Кроме того, в классе скальных грунтов выделяются также искусственные — закрепленные в естественном залегании трещиноватые скальные и нескальные грунты.

ТАБЛИЦА 1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

| Грунт | Показатель |

| По пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, МПа | |

| Очень прочный | R c > 120 |

| Прочный | 120 ≥ R c > 50 |

| Средней прочности | 50 ≥ R c > 15 |

| Малопрочный | 15 ≥ R c > 5 |

| Пониженной прочности | 5 ≥ R c > 3 |

| Низкой прочности | 3 ≥ R c ≥ 1 |

| Весьма низкой прочности | R c < 1 |

| По коэффициенту размягчаемости в воде | |

| Неразмягчаемый | K saf ≥ 0,75 |

| Размягчаемый | K saf < 0,75 |

| По степени растворимости в воде (осадочные сцементированные), г/л | |

| Нерастворимый | Растворимость менее 0,01 |

| Труднорастворимый | Растворимость 0,01—1 |

| Среднерастворимый | - || - 1—10 |

| Легкорастворимый | - || - более 10 |

Эти грунты подразделяются по способу закрепления (цементация, силикатизация, битумизация, смолизация, обжиг и др.) и по пределу прочности на одноосное сжатие после закрепления так же, как и скальные грунты (см. табл. 1.4).

Нескальные грунты подразделяют на крупнообломочные, песчаные, пылевато-глинистые, биогенные и почвы.

К крупнообломочным относятся несцементированные грунты, в которых масса обломков крупнее 2 мм составляет 50 % и более. Песчаные — это грунты, содержащие менее 50 % частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности (число пластичности I р < 1 %).

ТАБЛИЦА 1.5. КЛАССИФИКАЦИЯ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ ПО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ СОСТАВУ

Крупнообломочные и песчаные грунты классифицируются по гранулометрическому составу (табл. 1.5) и по степени влажности (табл. 1.6).

ТАБЛИЦА 1.6. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ ПО СТЕПЕНИ ВЛАЖНОСТИ S r

Свойства крупнообломочного грунта при содержании песчаного заполнителя более 40 % и пылевато-глинистого более 30 % определяются свойствами заполнителя и могут устанавливаться по испытанию заполнителя. При меньшем содержании заполнителя свойства крупнообломочного грунта устанавливают испытанием грунта в целом. При определении свойств песчаного заполнителя учитывают следующие его характеристики — влажность, плотность, коэффициент пористости, а пылевато-глинистого заполнителя — дополнительно число пластичности и консистенцию.

Основным показателем песчаных грунтов, определяющим их прочностные и деформационные свойства, является плотность сложения. По плотности сложения пески подразделяются по коэффициенту пористости е , удельному сопротивлению грунта при статическом зондировании q с и условному сопротивлению грунта при динамическом зондировании q d (табл. 1.7).

При относительном содержании органического вещества 0,03 < I от ≤ 0,1 песчаные грунты называют грунтами с примесью органических веществ. По степени засоленности крупнообломочные и песчаные грунты подразделяют на незасоленные и засоленные. Крупнообломочные грунты относятся к засоленным, если суммарное содержание легко- и среднерастворимых солей (% от массы абсолютно сухого грунта) равно или более:

- - 2 % — при содержании песчаного заполнителя менее 40 % или пылевато-глинистого заполнителя менее 30 %;

- - 0,5 % — при содержании песчаного заполнителя 40 % и более;

- - 5 % — при содержании пылевато-глинистого заполнителя 30 % и более.

Песчаные грунты относятся к засоленным, если суммарное содержание указанных солей составляет 0,5 % и более.

Пылевато-глинистые грунты подразделяют по числу пластичности I p (табл. 1.8) и по консистенции, характеризуемой показателем текучести I L (табл. 1.9).

ТАБЛИЦА 1.7. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ ПО ПЛОТНОСТИ СЛОЖЕНИЯ

| Песок | Подразделение по плотности сложения | ||

| плотный | средней плотности | рыхлый | |

| По коэффициенту пористости | |||

| Гравелистый, крупный и средней крупности | e < 0,55 | 0,55 ≤ e ≤ 0,7 | e > 0,7 |

| Мелкий | e < 0,6 | 0,6 ≤ e ≤ 0,75 | e > 0,75 |

| Пылеватый | e < 0,6 | 0,6 ≤ e ≤ 0,8 | e > 0,8 |

| По удельному сопротивлению грунта, МПа, под наконечником (конусом) зонда при статическом зондировании | |||

| q c > 15 | 15 ≥ q c ≥ 5 | q c < 5 | |

| Мелкий независимо от влажности | q c > 12 | 12 ≥ q c ≥ 4 | q c < 4 |

| Пылеватый: маловлажный и влажный водонасыщенный |

q c > 10 q c > 7 |

10 ≥ q c ≥ 3 7 ≥ q c ≥ 2 |

q c < 3 q c < 2 |

| По условному динамическому сопротивлению грунта МПа, погружению зонда при динамическом зондировании | |||

| Крупный и средней крупности независимо от влажности | q d > 12,5 | 12,5 ≥ q d ≥ 3,5 | q d < 3,5 |

| Мелкий: маловлажный и влажный водонасыщенный |

q d > 11 q d > 8,5 |

11 ≥ q d ≥ 3 8,5 ≥ q d ≥ 2 |

q d < 3 q d < 2 |

| Пылеватый маловлажный и влажный | q d > 8,8 | 8,5 ≥ q d ≥ 2 | q d < 2 |

ТАБЛИЦА 1.8. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ПО ЧИСЛУ ПЛАСТИЧНОСТИ

Среди пылевато-глинистых грунтов необходимо выделять лёссовые грунты и илы. Лёссовые грунты — это макропористые грунты, содержащие карбонаты кальция и способные при замачивании водой давать под нагрузкой просадку, легко размокать и размываться. Ил — водонасыщенный современный осадок водоемов, образовавшийся в результате протекания микробиологических процессов, имеющий влажность, превышающую влажность на границе текучести, и коэффициент пористости, значения которого приведены в табл. 1.10.

ТАБЛИЦА 1.9. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ТЕКУЧЕСТИ

ТАБЛИЦА 1.10. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИЛОВ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПОРИСТОСТИ

Пылевато-глинистые грунты (супеси, суглинки и глины) называют грунтами с примесью органических веществ при относительном содержании этих веществ 0,05 < I от ≤ 0,1. По степени засоленности супеси, суглинки и глины подразделяют на незаселенные и засоленные. К засоленным относятся грунты, в которых суммарное содержание легко- и среднерастворимых солей составляет 5 % и более.

Среди пылевато-глинистых грунтов необходимо выделять грунты, проявляющие специфические неблагоприятные свойства при замачивании: просадочные и набухающие. К просадочным относятся грунты, которые под действием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании водой дают осадку (просадку), и при этом относительная просадочность ε sl ≥ 0,01. К набухающим относятся грунты, которые при замачивании водой или химическими растворами увеличиваются в объеме, и при этом относительное набухание без нагрузки ε sw ≥ 0,04.

В особую группу в нескальных грунтах выделяют грунты, характеризуемые значительным содержанием органического вещества: биогенные (озерные, болотные, аллювиально-болотные). В состав этих грунтов входят заторфованные грунты, торфы и сапропели. К заторфованным относятся песчаные и пылевато-глинистые грунты, содержащие в своем составе 10—50 % (по массе) органических веществ. При содержании органических веществ 50 % и более грунт называется торфом. Сапропели (табл. 1.11) — пресноводные илы, содержащие более 10 % органических веществ и имеющие коэффициент пористости, как правило, более 3, а показатель текучести более 1.

ТАБЛИЦА 1.11. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ САПРОПЕЛЕЙ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Почвы — это природные образования, слагающие поверхностный слой земной коры и обладающие плодородием. Подразделяют почвы по гранулометрическому составу так же, как крупнообломочные и песчаные грунты, а по числу пластичности, как пылевато-глинистые грунты.

К нескальным искусственным грунтам относятся грунты, уплотненные в природном залегании различными методами (трамбованием, укаткой, виброуплотнением, взрывами, осушением и др.), насыпные и намывные. Эти грунты подразделяются в зависимости от состава и характеристик состояния так же, как и природные нескальные грунты.

Скальные и нескальные грунты, имеющие отрицательную температуру и содержащие в своем составе лед, относятся к мерзлым грунтам, а если они находятся в мерзлом состоянии от 3 лет и более, то к вечномерзлым.